制作一个基于.NET原生Socket的WEB API转发工具(2) - 工具实现

因为要实现的功能很容易就能说清楚,这篇主要是介绍实现思路和相关代码,因为Socket基本用法,实现端与端连接的部分没有特别需要总结的,这里主要说明关于协议解析部分

功能介绍

最近了解了TCP协议以及Socket编程的相关知识,这次用.NET平台提供的原生Socket类库实现一个简单的WEB API转发工具,功能示意:

使用方法:

首先在内网客户端定义好对外服务端的IP地址(ServerIP),自身的项目ID(GID),要转发到的内网API地址(NATIP)等内容

打开服务端,开启监听,在客户端点击连接服务器即可。之后所有对于服务端的Header带有对应GID的HTTP请求都会被转发到对应内网API,并原路转发回去

实现思路

首先,客户端接收到来自第三方服务器的HTTP报文的字节流

HTTP协议

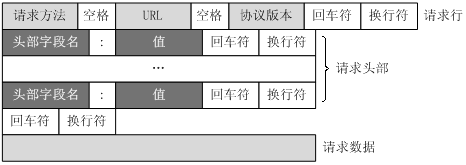

因为要转发HTTP请求,所以必须了解HTTP协议1,另外因为本工具制定的自定义协议也是仿HTTP协议的,所以这里先重点介绍一下HTTP协议

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GET /getdata HTTP/1.1

User-Agent: PostmanRuntime/7.26.2

Accept: */*

Host: 192.168.31.236:100

GID:00000001

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Connection: keep-alive

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 1230

Data

一个完整的HTTP请求报文如图所示

| 内容 | 范围 | 含义 |

|---|---|---|

| 请求行 | 上面第一行 | 从左到右标识这次请求的方法,url,HTTP协议版本 |

| 请求头 | 从User-Agent开始,一直到Data上面的回车换行结束 | 包含若干个属性,接收方根据这些属性获取请求方的信息 |

| 数据体 | Data的内容 | 数据部分,请求时携带的数据,可能是一些函数的参数,或者图片数据等 |

在Data上面的部分,即请求行和请求头部分是用\r\n,即回车符和换行符来分隔的

报文解析

都收到了报文了,直接转发不就行了,为什么要了解报文并解析呢,首先要了解一个概念

TCP粘包

众所周知,TCP协议是基于连接的,流式(STREAM)的传输层协议,数据在通信双方以字节进行传输,TCP是传输层协议 ,它不会关心报文携带的数据在应用层的具体含义,所以对于接收方的应用层来说,每次接收之后,缓冲区里的内容可能是多个有意义的应用层报文的集合,也可能是一个有意义的应用层的报文的一部分,即在我们看来,包可能被“粘”在一起,也可能接收到不完全的包,这就是粘包

关于TCP粘包是不是中式伪科学的问题,因为任何专业的教科书,以及官方文档,从来没有说过TCP会存在“粘包”的问题。在网上有很多讨论,主要关注点在于,TCP是传输层协议,所以这里的粘包,到底能不能称为“TCP粘包”,我认为没有必要纠结这个说法,只要知道这里指的是基于TCP协议的应用层协议,在业务逻辑上发生的粘包就行了

使用代码解析报头

如何解决粘包问题,答案很简单,就是让接收方知道报文的边界在哪里,知道每一个报文在什么时候结束。在HTTP协议中是这样做的,通常2在报文中有一个Content-Length属性,指示了Data部分的字节长度,知道这个长度,就知道这次报文的数据部分有多少个字节

项目代码中,位于MessageFactory.cs文件的InitMessageFromData函数体现了HTTP协议在代码中是如何解析的,因为前面也提到了,本工具的其它协议也是在这里解析的,直接看代码如果比较混乱的话,了解思路就行

代码先将通过Socket接收到的字节流转换成本文,因为HTTP协议是用\r\n来分隔的,所以这里主要用了StringReader类来逐行读取报文数据,主要目的是得到请求头携带的GID和Content-Length,又因为请求头到正文之间有一个空白行的间隔,所以当读到一个空字符串的时候,就代表请求头读完了,这时候就可以知道这次HTTP请求的项目ID,以及数据体的长度了

主要代码

对于报文头的解析,在工具中大体都是基于这个套路来进行的,这里写几句示例,展示如何读到HTTP报头中的

Content-Length属性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

// 将接收到的报文内容转换成字符串

var textContent = Encoding.UTF8.GetString(data);

// 实例化StringReader,用于逐行读取数据

StringReader stringReader = new StringReader(textContent);

int contentLength = 0;

string line = "";

// 开始解析头部

while (line != null)

{

// 读到当前行

line = stringReader.ReadLine();

// 当读到null表示后面一行都没了

if (line != null)

{

if (line == "")

{

break;

}

else

{

var lineSplit = line.Split(':');

if (lineSplit.Length >= 2)

{

// 获取头部长度

if (lineSplit[0].ToUpper() == "CONTENT-LENGTH")

{

int.TryParse(lineSplit[1].Trim(), out contentLength);

}

}

}

}

}

解析报头的作用

其实关于报头的作用,在前面已经说得很明白了,这里再进行总结一次,通过解析报头,可以知道报文的边界,从而拆分得到的字节流,方便进行后续操作

业务逻辑

前期准备

- 与第三方的约定:第三方HTTP报头需要携带项目ID(

GID)属性来请求,否则我们无法判断要发往的客户端 - 与客户端的约定:客户端要使用正确的协议发送登录指令到服务端,从而标识自己的身份,让服务端在接收到第三方请求之后有地方可发

服务端收到报文的后续处理(最开始功能图的详细实现)

- 获取第三方HTTP报文:通过解析第三方HTTP请求报头,判断是否需要截取或者拼接字节流,此时,我们得到了完整的,正确的HTTP报文

- 构建服务端报文并转发:判断第三方HTTP报文头是否携带了项目ID(

GID),并且当前连接服务端的客户端中有没有与之对应的,如果找到,使用服务端协议来再次包装这个HTTP报文,在其前面加上特定的服务端报头,标识了发送方的IP地址和端口号 - 客户端接收并转发:客户端接收到来自服务端的报文之后,解析出HTTP报文,转发给界面上设置的内网API

- 客户端转发API响应:客户端得到内网API的响应报文之后,解析并且用客户端协议来再次包装这个响应体,在前面加上特定的客户端报头,标识了要响应的目标IP地址和端口号

- 服务端转发客户端响应:服务端接收到来自客户端的报文之后,解析出HTTP响应报文,找到当前连接中IP和端口号与客户端响应报头上相同的,转发回去

其它要点

客户端和服务端均是用Winform构建,除了解析报文部分之外,主要用到了自定义的Session类来管理连接,Session是Socket的扩展,在Socket的基础上加了业务需要的属性和函数,程序通过管理一个Session列表来管理所有连接

在客户端和服务端通过心跳机制来维持连接,默认每分钟客户端向服务端发送心跳,当超过2分钟没有发送心跳时,连接断开

自定义协议内容

协议的形式都是和HTTP协议一样的,以最上面一行请求行作为每个报文的开始位置,按照一样的模式来解析就行了

TCP客户端的登录报文:

1

2

3

2136@208140@8111

GID:00000001

TCP客户端=> 外网Server报文

1

2

3

4

5

6

18587!303&315434

IP:127.0.0.1:80

Content-Lenght:1000

data(长度1000)

TCP客户端心跳包

1

2

32906%9041@89176

外网Server => TCP客户端报文

1

2

3

4

5

6

18587!303&315434

IP:127.0.0.1:80

Content-Lenght:1000

data(长度1000)